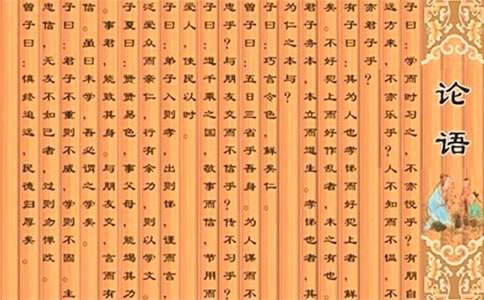

《論語》優秀讀后感

認真讀完一本著作后,想必你有不少可以分享的東西,何不寫一篇讀后感記錄下呢?是不是無從下筆、沒有頭緒?下面是小編整理的《論語》優秀讀后感,歡迎大家分享。

《論語》優秀讀后感1

民族文化源遠流長、博大精深,弘揚和培育民族精神,不可不從國學啟蒙開始。品讀國學經典,可以讓思想在知識的海洋里自由馳騁,深刻領悟人生哲理,為你的人生撥開迷霧,指明方向。因此,作為林業局的干部職工,我認為必須認真學習國學,以此來提高自身素質,助力林業發展。

在國學經典的叢林中漫步,《論語》就如一枚芬芳馥郁的鮮花等待著我們去采擷,去細細的品味它蘊含的芬芳。品讀《論語》,感悟這其中的文化精髓,就如同一縷清風,輕輕拂去我們心靈的塵土,讓我們能夠明白,世界不是我們一個人的,不管多聰明能干的人,離開他人的幫助,是難有建樹作為的,一個人只是一葉“舟”,而眾人才是既能載“舟”亦能覆“舟”的水。所以,我們必須“誠意、正心、修身”,提升精神文化層次和素養,使自己人格健全,成為一個不憂不惑不懼的君子,在金錢、榮譽、地位面前能夠守住自己,戰勝自己,耐得住寂寞,只有這樣才能真正承擔起家庭、單位和社會的責任,才能真正享受到心靈的快樂。

學習《論語》的收獲是巨大的,在論語中,孔子表達的“學”,不僅僅是讀書學知識,而是泛指學習做人處事的道理。孔子一生熱愛學習,而且樂此不疲,一直到了晚年還刻苦鉆研非常深奧難懂的《周易》,故有“韋編三絕”的美傳。

孔子認為,追求學問首先在于愛學、樂學,這是關鍵。孔子曰:“知之者不如好之者,好之者不如樂之者”,即真正愛好它的`人,為它而快樂的人才能真正學好它。其次,學習要“默而識之,學而不厭”。即學習要有踏踏實實的精神,默默地記住學到的知識,努力學習而不滿足。第三,是要專心致志,知難而進。子曰:“士志于道,而恥惡衣惡食者,未足與議也。”意思是讀書的人要立志于追求道義、真理,要專心致志,不要為世俗所累。第四,要虛心求教,不恥下問。孔子曰:“三人行,必有我師焉。擇其善者而從之,其不善者而改之。”這說明學無常師,作為人應隨時隨地注意向他人學習,取人之長,補己之短。

“不力行,但學文,長浮華,成何人;但力行,不學文,任己見,昧理真。”這一句就是教導我們學習文化知識要用心,要努力,要刻苦,要實踐,要理論聯系實際,只有這樣,我們才能學習到真正的學問,我們才能夠真正起到“學為人師,行為世范”的作用。才能成為一個真正有用的人,如果只重力行,對學問不肯研究,就容易執著自己的看法,而無法契合真理。

國學是我們中國人特有的國粹,它承載著中華五千多年的文化內涵,我們應該以此為傲,大力弘揚中國傳統國學文化,使其在歷史的舞臺上熠熠生輝、永不衰竭!

《論語》優秀讀后感2

每當清晨時分,聽到略帶稚嫩卻認真嚴肅的瑯瑯書聲,那一句句“有朋自遠方來,不亦說乎”,“溫故而知新,可以為師矣”……這些耳熟能詳的名句,帶給我的,是對成長的感悟。

這些名句,出自儒家經典——《論語》。記得很小的時候,就經常捧著一本拼音版的《論語》,但那時我只是一只還沒有飛翔過的小鳥,自然體會不到其中的含義,只當它為簡單的消遣,咿咿呀呀,自得其樂。

逐漸的我開始懂事了,在小學二年級時,學校要求誦讀《論語》,當再次捧起這本經典品讀時,我仿佛懂了些什么。學校發放的《論語》大部分是關于學習的,而經歷了幾年學習生活的我,已經是一只開始嘗試飛翔的小鳥了。“子曰:‘學而時習之,不亦說乎?有朋自遠方來,不亦樂乎?人不知而不慍,不亦君子乎?’”它啟發我熱愛學習,加強自律。“子曰:‘溫故而知新,可以為師矣。’”告訴我學習需要時常復習……這些句子伴隨著我走過將近七年的學習生活,教會我如何學習,激勵著我努力學習,而它們還將繼續伴隨著我走過以后的學習生活。

五年級時,我買了一本節選版的《論語》。而此時,我已經在父母的'呵護下逐漸長大,成長為一只能夠飛翔的小鳥了,對父母的呵護不屑一顧,漸漸地無視父母對我的愛,正是《論語》,激起了我對孝的領悟。“孟武伯問孝,子曰:‘父母唯其疾之憂。’”告訴我要為父母的健康擔憂;“子游問孝,子曰:‘今之孝者,是謂能養。至于犬馬,皆能有養,不敬,何以別乎?’”啟示我需要用心孝順父母……它們教會了我“孝”字的含義,這將使我時刻不忘孝敬父母,不忘父母生育、養育之恩,時刻對父母心存感激。

到了初中,我讀到了更多《論語》中的佳句。這時的我已經成為能夠獨立飛翔的小鳥了,能夠獨立學習,懂得孝敬父母。但我也將開始面對社會,這時,《論語》中的佳句教會我如何做人。“曾子曰:‘士不可以不弘毅,任重而道遠。仁以為己任,不亦重乎?死而后已,不亦遠乎?’”告訴我人生要有理想、有目標,并要為之努力、永不放棄。“子貢問曰:‘有一言而可以終身行之者乎?’子曰:‘其恕乎!己所不欲,勿施于人。’”使我懂得了“恕”的含義,讓我學會推己及人……這些句子教會了我如何與人相處,如何做人,將來如何在社會上立足,這對將要接觸社會的我,如同地圖,幫我指點迷津。它們將伴隨我一生,讓我時刻記住如何做人,如何活得精彩。

從牙牙學語開始,《論語》伴我走過了近十年的時光,我漸漸長大,它不斷帶給我嶄新的思想,使我在學習中游刃有余,教給我做人做事的道理,使我一生受用不盡。我將繼續用心品讀,相信在我不同的人生階段它會帶給我更多的人生感悟。

《論語》優秀讀后感3

幾千年的中華文化,沉淀在一本散發著油墨書香的《論語》之中,任憑他在歲月的風箱里被剝落的斑駁朱漆,任憑他在時間的長河中刷洗的一字不剩,然而這其中的靈魂所包含的所有美麗文化都以他安詳的姿態靜靜的躺在那泛黃的紙張上。像陽光,播撒我心中知識的種子;像雨露,滋潤我向善的靈魂。

在《論語》中我看見一個個靈魂,一個個穿梭于“仁”、“學”、“君子”與“小人”之間的靈魂。我還看見了一個“君子坦蕩蕩”的孔子,一個“學而時習之,不亦說乎”的孔子,一個“剛、毅、木、訥”的'孔子,一個“敏而好學,不恥下問”的孔子,一個“事父母能竭其力”的孔子,一個……孔子是很講究學的,在他的《論語》中就有學而篇。“學而不思則罔,思而不學則殆”告訴我們“學”與“思”之間的相輔相成;“知之為知之,不知為不知,是知也”告訴我們知道就是知道,不知道就是不知道,這樣的學習態度才會進步;“學而時習之,不亦說乎”告訴我們其實學習也是一件十分快樂的事,重要的是把握好自己的心態;“敏而好學,不恥下問”告訴我們要謙虛、嚴謹、實事求是,鍥而不舍地治學;“溫故而知新”告訴我們學了就要重新再復習一遍才能學到更多的東西……

陶行知說過,千教萬教教人求真,千學萬學學做真人。在這一點上,和孔夫子幾千年前提出的主張“仁與德”的觀點不謀而合,兩人都是把“仁與德”當作自己去不斷努力實現的目標,不斷的學習,從而提高自身的修養與品德,這是有必然性的。為了學習,可以三月不知肉味,這足以見孔子的勤奮,可如果僅僅是勤奮,恐怕孔子就不會得到世人的尊敬了。他的好學表現在方方面面:三人行必有我師焉,每個人的優點都值得我們去學習,每一個不起眼的普通人都能夠成為我們的良師益友,教導我們,使我們更上一層樓。我們要多向我們身邊的所謂平凡人學習他們好的一面,就像是置身在一片樹叢中的一小株嫩苗,在旁邊許多的植物滋養下茁壯成長,并且長成一棵堅韌不拔的大樹。樹之所以高大,因為有了嫩苗;山之所以偉岸,因為有了石子;海之所以壯闊,因為有了水滴;人之所以閃光,因為有了那些所謂的平凡人!

《論語》是道德與智慧的凝結,是中華文明的匯聚,是一位諄諄教導的老師教會了我們為人處事的道理,更是引領我們向上的階梯。

《論語》優秀讀后感4

孔子名丘,字仲尼,春秋末期偉大的思想家和教育家,《論語》則記錄了孔子及其弟子的言行,是儒家學派的著作之一,其中不少言論頗具哲理,閃爍著智慧的光芒。讀《論語》,讓我進一步了解孔子。

在讀《論語》中,令我體會最深的兩個方面:一是孔子的學習方法和態度,二是孔子的思想修養。這教給了我正確的學習方法和態度以及如何處事待人。

孔子在學習方面的很多言論給我很多啟發。如:“學而不思則罔,思而不學則殆”,讓我明白思考與學習應相結合;“溫故而知新,可以為師矣”,教導我們要時常復習舊知識,才能更好的進步,更好的提高;”三人行必有我師焉”,讓我認識到人外有人,天外有天,學無止境,應做到“學而不厭”。

孔子謙虛,謹慎,實事求是是鍥而不舍的治學態度同樣值得我們學習,令我敬佩。

學海無涯,只有“知之為知之,不知為不知”的人才是智者,因為他們清楚地明白自己的優勢和不足,才能更好地查漏補缺,從而進一步做到“敏而好學”。在實事求是的態度下,我們還要做到時常積累點滴零碎知識,所謂“積土成山,風雨興焉。積水成淵,蛟龍生焉。積善成德,而神明自得,圣心備焉。故不積跬步,無以至千里,不積小流,無以成江海。”在學習上,只有腳踏實地的積累每一份看似渺小的知識,經驗,才能積少成多,最后擁有龐大的實力,摘到成功的圣果。

孔子提倡的`另一個方面就是孝。孝已成為中華民族的傳統美德,作為子女,最重要的便是孝。子曰:“父在,觀其意;父沒,觀其行;三年無改于父之道,可謂孝矣。”父母為了家庭付出了自己的全部心血,作為子女應該體諒父母,也希望自己以后能夠做到“事父母能竭其力”,學著替父母分憂,盡全力做到令父母滿意。

孔子在待人處事中做到了“仁”。如“仁人而不仁,如禮何?人而不仁,如樂何?”孔子認為只有在仁德的基礎上學習禮樂才有意義。在“唯仁者能好人,能惡人。””克己復禮為仁。一日克己復禮,天下歸仁焉。”“弟子入則孝出則悌,謹而信,泛愛眾,而親仁。行有余力,則以學文。”中都體現了孔子“仁”的政治主張,以”仁“為核心,推己及人。

孔子身為大思想家,教育家,又是儒家學派的創始人,受到了眾多人的欽佩,但他仍是有謙虛實事求是的學習態度和”己所不欲勿施于人“的胸懷,主張”仁“的學說。我想,這也許就是令漢武帝”罷黜百家獨尊儒術“的原因之一吧!

讀《論語》,令我受益匪淺。

《論語》優秀讀后感5

中華文化,千年積淀,深深的凝聚在《論語》一書中。

——題記

本人才疏學淺,未能參透《論語》一書中深刻的道理,也未能根據書中內容而引經據典地講出一連串的引人深思的感想。但在此,我只求簡略的談一下我在看完《論語》一書后的感受。

“仁”

孔子一生富有政治理想,推行禮治德政,其學說核心為“仁”,因此,“仁”也是《論語》中的主要內容。“人而不仁,如禮何?人而不仁,如樂何?”可見“仁”在孔子心中的地位之高。但到底,什么是“仁”,如何才能做到“仁”呢?于是,孔子便說“剛,毅,木,訥,近仁。”孔子認為:“剛強不屈,果敢堅毅,質樸老實,言語謹慎,(這四種品德)接近于仁。”具有這四種品德的人僅僅是接近于“仁”,那到底什么才是真正的“仁”呢?或許,連孔子心中也沒有明確的答案,也或許,“仁”在孔子的心中具有很高的地位,地位之高甚至于沒有一人可以達到。因此,只要做到接近于“仁”便已不錯了。

“學”

孔子對教育事業的'貢獻也非常大,他主張“有教無類”興辦太學,弟子達三千之多。那么,孔子又是怎樣理解和對待“學”呢?

“吾嘗終日不食,終夜不寢,以思,無益,不如學也。”告訴我們學習的重要性;“知之者不如好知者,好知者不如樂知者。”告訴我們“學”的態度;“學而時習之,不亦說乎!”告訴我們“學”與“習”的關系;“學而不思則罔,思而不學則殆。”告訴我們“學”與“思”之間的相輔相成。……

這些語句從古至今激勵著一代又一代偉大的學者為了一個簡簡單單的“學”字而不斷努力,奮斗,傾盡自己的一生。

“君子”與“小人”

在《論語》中,“君子”與“小人”可謂是高頻率詞,而孔子也曾發表過很多關于這兩個詞的言語。

“君子周而不比,小人比而不周。”“君子和而不同,小人同而不和。”“君子泰而不驕,小人驕而不泰。”“君子求諸己,小人求諸人。”“君子喻于義,小人喻于利。”“君子坦蕩蕩,小人常戚戚。”……

太多太多的語句告訴我們“君子”與“小人”的不同,太多太多的語句警戒激勵著我們。可是,如何才可做到“君子”呢?孔子說:“君子不器。”于是,我們便開始學習各種文化知識,我們每個人都在爭做德智體美勞全優的現代學生;孔子又說:“君子成人之美。”于是,我們每時每刻都在幫助著他人,以此來方便他人,快樂自己;孔子還說:“君子恥其言而過起行。”于是,“少說多干”成為了我們的口號。

“君子”于“小人”絕非幾句話就可以辨別清楚的,但若無這幾句話,則可真是分不清了。

薄書一本,一萬余字,細讀一遍,一生無害。

【《論語》優秀讀后感】相關文章:

優秀的論語的讀后感范文04-16

論語讀后感優秀4篇06-18

論語讀后感優秀作文400字04-09

論語小學生優秀讀后感05-10

《論語》讀后感800字優秀范文05-10

《論語十則》優秀的教學設計方案03-31

《論語》經典名句07-29

論語經典名句05-08

論語的讀后感04-03